|

|

|

| |

-

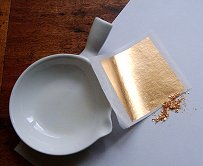

L' or :

Il se présente en poudre ou en

feuille. L'or en coquille permet une application au pinceau

pour la réalisation de fins détails.

La feuille libre est très délicate à

manier parce que d'une extrême légèreté. On utilise pour la

manipuler à l'abri de tout courant d'air, un coussin et un couteau

à dorer.

La feuille d'or d'applique, d'une qualité

égale, est d'une

utilisation plus aisée puisque adhérente à une feuille.

L'or se pose sur "une assiette". Il s'agit d'une mixtion

qui va permettre à l'or d'adhérer sur le parchemin.

Ainsi, pour un aspect bombé, on utilisera généralement un

gesso dont il existe plusieurs recettes à base de colle de peau de

poisson ou de lapin, et de plâtre éteint. L'épaisseur du gesso donne du volume à la surface

dorée.

L'ensemble des ingrédients est mélangé dans un mortier avant d'y ajouter

la colle de peau de poisson et parcimonieusement de l'eau de pluie

jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse dépourvue de grumeau et de bulles

d'air.

|

|

D'autres techniques donnent un rendu

de l'or plus à plat , on utilisera

alors par exemple la gomme ammoniaque , ou la gomme de cerisier et pourquoi pas le jus

d'ail....

Une fois l'assiette sèche et dure, on la réhumidifie en soufflant

dessus, cela la rend à nouveau collante. On peut alors y déposer

délicatement la feuille d'or.

Vient alors l'ultime étape que l'on appelle le brunissage. Il s'agir de

polir la surface dorée à l'aide d'une agate afin de la faire briller de

mille éclats.

|

|

Même si la modernité nous permet aujourd'hui d'utiliser des pigments

synthétiques, l'enlumineur s'attache aux méthodes médiévales en

utilisant des pigments dits "historiques".

Quelques ouvrages font référence en ce domaine et nous permettent de

retrouver les recettes de nos aînés:

- Il libro dell'arte, de Cennino Cennini

- L'art de l'enluminure, de Louis Dimier

- L'essai de Théophilius...

|

|

|

Pigments d'origine végétale:

Les recettes varient quelque peu

suivant la plante, ainsi on utilisera les fleurs, le plant ou la racine,

ou encore la résine que l'on nomme "gomme".

En général la matière tinctoriale est extraite par macération

ou décoction. Le jus est filtré et on y ajoute un mordant soit de la

lessive de cendre ou de l'alun , parfois les deux. Citons la garance,

l'iris, le genêt des teinturiers, le curcuma, la gaude, le sang de

dragon.

|

|

|

Pigments d'origine animale: |

|

|

|

C'est une partie de

l'animal, ses os ou la sécrétion d'une glande qui nous permettent

d'obtenir des couleurs.

La cochenille ou le Kermès nous donneront du rouge variant du carmin au

violet plus ou plus moins clair,

Les os calcinés vont produire des noirs plus ou moins intenses,

Une glande du murex permettait d'obtenir un pourpre qui servait à

teinter les parchemins mais nous n'avons pu à ce jour en retrouver la

recette. |

Pigments d'origine minérale:

Les ocres et

les terres sont obtenus par lavage et décantation. Elles donnent une

palette de couleurs très variées.

Certains minéraux doivent être réduits en poudre

par broyage: la cinabre, le lapis-Lazuli, la malachite, l'azurite....

Quelques uns contiennent des matières toxiques et

leur manipulation est réservée à des personnes averties:

l'orpiment, le réalgar...

D'autres encore s'obtiennent par oxydation en

utilisant du vinaigre, du marc ou de l'urine (celle d'un ivrogne

contient plus de tanin !): La céruse ou le vert de gris. |

|

-

Les

liants :

Le liant permet au pigment d'adhérer sur le parchemin. Il existe

là encore plusieurs méthodes. Les plus usitées sont dites "à la

détrempe médiévale" ou "à tempéra". La première est à base

de blanc d'œuf, gomme arabique et eau de miel, tandis que la deuxième utilise le jaune d'œuf. Ces

préparations permettent de lier le pigment

finement broyé à l'aide d'une molette sur une plaque de verre ou de

pierre dure (j'utilise une plaque de granit polie).

Mélangés à la détrempe les pigments se conservent dans des

coquillages et s'emploient alors comme une peinture à l'eau. Ils

peuvent^également être conservés liquide ou en poudre.

A l'aide d'un pinceau on dépose la couleur en couches successive

sur le parchemin. La variation des couleurs se fait par superposition

de couches jusqu'à obtenir l'intensité voulue. Normalement on ne

mélange pas les couleurs entre elles, les fondus s'obtiennent par

superposition de couches de couleurs différentes. Et si quelques

pigments peuvent être mélangés il convient de s'en abstenir

absolument lorsque ceux-ci contiennent du souffre ou du plomb.

|

|